di Uwe Michael Lang*

Intervento di Padre Uwe Michel Lang al primo Convegno su il Motu Proprio Summorum Pontificum – Una ricchezza spirituale per tutta la Chiesa, Roma 16-18- settembre 2008

Lingua sacra

Di conseguenza, la lingua è anche il mezzo in cui si esprimono i pensieri e le esperienze religiosi. Si è consapevoli della trascendenza del divino e, allo stesso tempo, delle sua presenza, una presenza che è reale a incomprensibile. Ci sono forme estreme per esprimere questa esperienza, “parlare in lingue” e “silenzio mistico”. Parlare in lingue o glossolalia è un fenomeno noto a noi dalla Prima Lettera di San Paolo; esso ha avuto una ripresa negli ultimi cento anni nei movimenti carismatici e si trova anche in altre tradizioni religiose, tra cui, per esempio, l’Oracolo di Delfi. La glossolalia rende impossibile la comunicazione umana. La persona che parla “in lingue” può essere compresa solo con l’aiuto di un interprete. Perciò, San Paolo ha riserve sulla glossolaliae preferisce la “profezia”, che è nel servizio della Carità ed edifica la Chiesa (1Cor 14). Nel silenzio mistico è esclusa la comunicazione umana ordinaria, come mostra l’esperienza condivisa da Sant’Agostino e da sua madre Santa Monica ad Ostia, descritta nel libro IX delleConfessioni.Come premessa si ritengono utili alcune riflessioni sul fenomeno della “lingua sacra”. La lingua è più che un semplice mezzo di comunicazione; è anche un mezzo di espressione. Questo vuol dire che la lingua non è soltanto uno strumento che serve per comunicare fatti, e deve farlo nel modo più semplice ed efficiente, ma è anche il mezzo per esprimere la nostra mens in un modo che coinvolga tutta la persona.

La lingua sacra non si spinge fino alla glossolalia ed al mistico silenzio, escludendo completamente la comunicazione umana, o almeno tentando di farlo. Tuttavia, si riduce l’elemento della comprensibilità a favore di altri elementi, in particolare quello espressivo. Christine Mohrmann, la grande storica del latino dei cristiani, propone che la lingua sacra è un modo specifico di “organizzare” l’esperienza religiosa. Infatti, la Mohrmann sostiene che ogni forma di credere nella realtà soprannaturale, nell’esistenza di un essere trascendente, conduce necessariamente all’adozione di una forma di lingua sacra nel culto, mentre un laicismo radicale porta a respingere ogni forma di essa. In tal senso, il Cardinale Albert Malcolm Ranjith ha ricordato in un’intervista: «L’uso di una lingua sacra è tradizione in tutto il mondo. Nell’Induismo la lingua di preghiera è il sanscrito, che non è più in uso. Nel Buddismo si usa il Pali, lingua che oggi solo i monaci buddisti studiano. Nell’Islam si impiega l’arabo del Corano. L’uso di una lingua sacra ci aiuta a vivere la sensazione dell’al-di-là» (La Repubblica, 31 luglio 2008, p. 42).

Le lingue non esistono in un vuoto, ma nel contesto di un sistema strutturato, che è determinato da una serie di fattori (sociali, culturali, psicologici, etc… ). La ricerca linguistica parla di “contesti”, “situazioni”, “registri”, “giochi linguistici” o “lingue speciali”. La lingua sacra è il mezzo di espressione non solo degli individui, ma di una comunità che segue le sue tradizioni. Le sue forme linguistiche sono tramandate di generazione in generazione; sono spesso deliberatamente stilizzate e rimosse dal linguaggio contemporaneo. Troviamo un simile fenomeno nel campo della letteratura, con la “Homerische Kunstsprache“, il linguaggio stilizzato dei poemi epici di Omero con le sue forme arcaiche. La lingua dell’Iliade e dell’Odissea che si trova anche in Esiodo e nelle iscrizioni poetiche, non è mai stata una lingua utilizzata nella vita quotidiana.

Con la Mohrmann, si possono indicare tre caratteristiche della lingua sacra o, come essa dice, della lingua “ieratica”.

In primo luogo, la lingua sacra è conservatrice: mantiene le forma linguistiche arcaiche con tenacia.

In secondo luogo sono introdotti elementi esterni come associazioni ad un’antica tradizione religiosa. Un caso paradigmatico è il vocabolario biblico ebraico nel latino usato dai cristiani. Sant’Agostino osserva su questo punto del suo trattato De Doctrina cristiana: «È noto che nei libri sacri troviamo anche parole ebraiche che non sono state tradotte […]. Di queste alcune furono conservate nell’antica origine per il prestigio di particolare santità (propter sanctiorem, auctoritatem), sebbene le si potesse tradurre. Tali sono ‘Amen’ ‘Alleluia’. Altre parole si dice che non possono essere tradotte in altra lingua […]. Questo accade soprattutto per le interiezioni, che esprimono un moto dell’animo piuttosto che una parte, sia pur piccola, di frase concepita con la mente. Tra gli esempi forniti da Sant’Agostino, troviamo ‘osanna’ [espressione]di uno in preda alla gioia ».

In terzo luogo, la lingua sacra utilizza figure retoriche che sono tipiche dello stile orale, come parallelismo e antitesi, clausulæ, rima, allitterazione.

Il testo della preghiera eucaristica, o anafora, è stato relativamente fluido nei primi tre secoli. La sua formulazione esatta non era ancora fissata, ed il celebrante aveva un certo spazio di improvvisazione. Tuttavia, come Allan Bouley rileva nel suo saggio From Freedom to Formula,si possono identificare le convenzioni che regolavano la struttura ed il contenuto dell’anafora già nel II secolo. La preghiera eucaristica non era lasciata al capriccio del sacerdote celebrante. Nel III secolo e forse anche prima, alcuni testi anaforici esistevano già in modo scritto. Perciò, Bouley parla di un clima di libertà controllata, cioè limitata alle esigenze di ortodossia. Questo bisogno è diventato particolarmente pressante durante le lotte dottrinali del IV secolo; in questa epoca sono nate le grandi preghiere eucaristiche, come il Canone Romano e l’Anafora di S. Giovanni Crisostomo. C’è un altro aspetto importante di questo sviluppo, che è rivelato da Christine Mohrmann: la libertà di improvvisare esisteva solo in un quadro di elementi fissi di contenuto e di stile, che è stato, soprattutto, ispirato dalle Sacre Scritture. Nella liturgia cristiana, la primitiva tradizione di improvvisazione orale in preghiera contribuiva a creare uno stile sacro. Un simile fenomeno può essere osservato nei primi poemi epici greci: la libertà dei cantanti di improvvisare su un dato materiale ha portato a un linguaggio stilizzato. Come nota la Mohrmann: « In particolare in Occidente, dove la composizione libera rimaneva in vigore per molto tempo in alcune parti della liturgia, è proprio questo sistema che portava ad un marcato stile tradizionale di preghiera ».

La Mohrmann introduce una distinzione utile tra lingue sacre di un tipo “primario” e di un tipo “secondario”. Lingue sacre “primarie” si sono formate come tali fin dall’inizio; per esempio, la lingua degli oracoli greci, che segue il modello del linguaggio omerico. Lingue sacre “secondarie” sono quelle che sono state percepite come tali nel corso del tempo. Le lingue usate nel culto cristiano sembrerebbero cadere in questa categoria: il greco nella tradizione bizantina; il siriano nel patriarcato di Antiochia e nella Chiesa d’Oriente (“nestoriana”), con le sue missioni arrivate fino all’India e alla Cina: l’armeno, il georgiano, il copto, l’etiopico, il paleoslavo ed il latino di Rito Romano e delle altre tradizioni liturgiche occidentali.

In tutte queste lingue si trovano forme di stile che le separano dalla lingua “ordinaria” ovvero popolare. Molte volte, questo distacco è conseguenza degli sviluppi linguistici nel linguaggio comune, che poi non sono stati adottati nella lingua liturgica a causa del suo carattere sacro. Tuttavia, nel caso del latino come lingua della liturgia romana, un certo distacco esisteva sin dall’inizio: i romani non parlavano nello stile del Canone o delle orazioni della Messa. Appena il greco è stato sostituito dal latino nella liturgia romana, un linguaggio stilizzato è stato creato come mezzo di culto.

Dal greco al latino: la lingua della liturgia romana

L’unità culturale e politica del mondo mediterraneo fu un fattore provvidenziale nella diffusione della fede cristiana. In particolare, la diffusione della lingua greca nei centri urbani dell’Impero Romano favorì l’annuncio del Vangelo. Il greco parlato a Oriente e Occidente non era l’idioma classico, bensì la koiné semplificata, il linguaggio comune delle varie nazioni della parte orientale del mondo mediterraneo: Grecia, Asia Minore, Siria, Palestina ed Egitto. La koinégreca era anche la lingua del proletariato urbano in Occidente che vi era emigrato dai territori orientali dell’Impero. Roma era divenuta una città multi-etnica e multi-culturale. In essa viveva anche una consistente popolazione ebraica, che sembra parlasse principalmente il greco.

La lingua delle prime comunità cristiane a Roma era il greco. Ciò risulta evidente dalla Lettera ai Romani di san Paolo e dalle prime opere letterarie cristiane che videro la luce a Roma, per esempio la Prima Lettera di san Clemente, il Pastore di Erma e gli scritti di san Giustino Martire. Nei primi due secoli si avvicendarono numerosi Papi con nomi greci e le iscrizioni tombali cristiane erano composte in greco. Durante questo periodo, greca era anche la lingua comune della liturgia romana. Lo spostamento verso il latino non cominciò a Roma, ma nell’Africa settentrionale, dove i convertiti al Cristianesimo erano, in maggioranza, nativi di lingua madre latina, piuttosto che immigrati di lingua greca.

Verso la metà del III secolo questa transizione era molto avanzata: membri del clero romano scrivevano a san Cipriano di Cartagine in latino; latina era anche la lingua in cui Novaziano compose il suo De Trinitate e le sue altre opere, citando una versione latina esistente della Sacra Scrittura. Sembrerebbe che nella seconda metà del III secolo il flusso immigratorio dall’Oriente verso Roma diminuisse. Questo cambio demografico comportò un peso crescente dei membri di madre lingua latina nella vita della Chiesa di Roma. Ciononostante il greco continuò ad essere usato nella liturgia romana, almeno in parte, fino alla seconda metà del IV secolo, come sì evince da una citazione greca della preghiera eucaristica nell’autore latino Mario Vittorino, risalente al 360.

Intorno a quell’epoca, comunque, la transizione al latino era in fase molto avanzata; ciò risulta molto evidente da un autore altrimenti sconosciuto che scrive fra il 374 e il 382, il quale sostiene che la preghiera eucaristica a Roma si riferisce a Melchisedek come “summus sacerdos” – un titolo che ci suona familiare dal più tardo Canone della Messa.

La fonte più importante per la storia della prima liturgia latina è sant’Ambrogio di Milano. Nel suo De Sacramentis, una serie di catechesi per i neo-battezzati tenute intorno al 390, egli cita estesamente la preghiera eucaristica usata a quell’epoca a Milano. I passaggi citati sono le forme più antiche delle preghiere Quam oblationem, Qui pridie, Unde et memores, Supra quae, e Supplices te rogamus del Canone Romano. Altrove, nel De Sacramentis, sant’Ambrogio sottolinea il suo desiderio di seguire l’uso della Chiesa Romana in tutto; per questa ragione, possiamo ritenere con certezza che questa preghiera eucaristica fosse di origine romana”. Anche nei sermoni di san Zeno, Vescovo di Verona dal 362 al 372, ci sono tracce che attestano la diffusione geografica di questa forma originaria del Canone Romano. La formulazione letterale delle preghiere citate da Ambrogio non è sempre identica al Canone che san Gregorio Magno stabilì alla fine del VI secolo ed è giunto fino a noi con poche modifiche di scarso rilievo rispetto ai libri liturgici più antichi, specialmente il Sacramentario Gelasiano Antico, risalente alla metà dell’VIII secolo, ma ritenuto eco di usi liturgici più antichi. In ogni caso le differenze fra questi due testi sono molto inferiori alle loro somiglianze, dato che i quasi trecento anni intercorrenti fra di essi furono un periodo di intenso sviluppo liturgico. Il passaggio dal greco al latino nella liturgia romana avvenne gradualmente e fu completato sotto il pontificato di san Damaso (366-384). I Salmi erano stati cantati in latino sin dalle origini e l’antica versione usata nella liturgia aveva acquisito una tale aura di sacralità che san Girolamo la corresse soltanto con molta cautela. In seguito egli tradusse il Salterio dall’ebraico non per uso liturgico, come disse, ma per fornire un testo agli studiosi e al dibattito.

Secondo Ottato di Milevi, scrivente intorno al 360, c’erano più di quaranta chiese a Roma prima dell’editto di Costantino. Se questa informazione è corretta, sarebbe ragionevole opinare che ci fossero già nel III secolo, se non prima, comunità cristiane nell’Urbe che celebravano la liturgia in latino, in particolare per quanto riguarda la lettura della Sacra Scrittura. La Mohrmann suggerisce che la liturgia battesimale fosse tradotta in latino sin dal Il secolo. Nessuna certezza si può avere su questo punto, ma è chiaro che ci fu un periodo di transizione che terminò nella seconda parte del IV secolo, quando la liturgia a Roma fu di solito celebrata in latino, con l’eccezione di poche reminiscenze dell’uso più antico, come il kyrie eleison nell’Ordo Missae e le letture in greco nella Messa Papale.

Mohrmann introduce una distinzione utile fra: (a) “testi di preghiera“, dove la lingua è soprattutto un mezzo di espressione, (b) testi “destinati a essere letti, cioè l’Epistola e il Vangelo“, e (c) “testi confessionali“, come il Credo. Nei testi di preghiera ci si trova di fronte a modi diversi di esprimersi; negli altri primariamente a forme di comunicazione. Recenti ricerche su lingua e rito, come l’opera di Catherine Bell, confermano l’intuizione della Mohrmann che la lingua abbia differenti funzioni in differenti parti della liturgia, oltre la mera comunicazione o informazione.. Queste riflessioni ed ipotesi ci aiutano a capire lo sviluppo della liturgia romana: quelle parti in cui gli elementi di comunicazione erano prevalenti, come la lettura delle Scritture, furono tradotte prima, mentre la preghiera eucaristica continuò ad essere recitata in greco per un periodo molto più lungo.

Per quanto riguarda la questione del perché la transizione verso una liturgia latina a Roma sia avvenuta relativamente tardi, sono state date molte risposte e c’è qualcosa da dire per ciascuna di esse. Theodor Klauser attribuiva ciò al generale conservatorismo dei Romani e alla loro tenacia nel mantenere le tradizioni religiose, tenacia che prevaleva anche nella Chiesa Romana. Secondo Allan Bouley, la necessità di una lingua che esprima la fede cattolica in modo preciso, che emerse soprattutto durante la crisi ariana del IV secolo, generò il fermento per la creazione di una forma latina ufficiale delle preghiere della Messa. La tesi di Bouley che fosse la necessità di preghiere ortodosse ad accelerare la creazione di riti latini è certamente giustificata dagli sforzi di sant’Ambrogio tesi a formulare la fede ortodossa in inni e preghiere liturgiche contro il contemporaneo arianesimo delle tribù barbariche. La Mohrmann sostiene che la formazione del latino liturgico divenne possibile solo dopo l’Editto dell’imperatore Costantino. Venne meno allora il forte bisogno delle comunità cristiane di definire se stesse in opposizione alla cultura pagana circostante. La nuova condizione di tranquillità dette alle Chiese locali in occidente maggiore libertà di attingere, almeno per scopi formali, non di contenuti, all’eredità religiosa di Roma per lo sviluppo delle loro liturgie.

La “sociolinguistica” – una disciplina accademica relativamente nuova – mette in guardia dal fatto che la scelta di una lingua rispetto ad un’altra non è mai questione neutrale o trasparente. Di conseguenza è importante considerare il cambio dal greco al latino nella liturgia romana nei suoi contesti storici, sociali e culturali. Gli storici dell’antichità hanno indicato che la formazione della lingua latina liturgica fece parte di uno sforzo a largo raggio di cristianizzazione della cultura e della civiltà romana. Nella seconda metà del IV secolo i Vescovi più influenti in Italia, soprattutto san Damaso a Roma e sant’Ambrogio a Milano, erano impegnati a cristianizzare la cultura dominante dei loro giorni. Nella città di Roma c’era una forte presenza pagana e specialmente l’aristocrazia continuava ad aderire ai vecchi costumi, anche se nominalmente erano divenuti cristiani. Roma non era più il centro del potere politico, ma la sua cultura continuava ad avere radici nella mentalità delle sue élites. Il IV secolo è ora considerato un periodo di rinascimento letterario, con un rinnovato interesse per i”classici” della poesia e della prosa romane. Gli imperatori del IV secolo coltivarono questa latinitas, e ci fu una riscoperta del latino anche ad Oriente. Con tenacia caratteristica, Roma mantenne le sue antiche tradizioni.

Come riposta, i Papi del tardo IV secolo cominciarono un progetto consapevole e comprensivo di appropriare i simboli della civiltà romana da parte della fede cristiana. Parte di questo tentativo fu l’appropriazione di spazio pubblico tramite impegnativi progetti edilizi. Dopo che gli imperatori della dinastia di Costantino avevano dato il via con le monumentali basiliche del Laterano e san Pietro, come pure con le basiliche dei cimiteri fuori delle mura urbane, si svolgeva un programma edilizio che avrebbe trasformato Roma in una città dominata da chiese. Il progetto più prestigioso fu la costruzione di una nuova basilica dedicata a san Paolo sulla Via Ostiense, sostituendo il piccolo edificio costantiniano con una nuova chiesa simile per dimensioni a san Pietro. Un altro aspetto importante fu l’appropriazione del tempo pubblico con un ciclo di feste cristiane lungo il corso dell’anno al posto delle celebrazioni pagane (vedi il calendario Filocaliano dell’anno 354). La formazione del latino liturgico fece parte di questo sforzo di evangelizzare la cultura classica.

Lo sviluppo di una liturgia latina non fu una semplice adozione della lingua “vernacolare” nella liturgia, dato che il latino del Canone Romano, delle collette e dei prefazi della Messa, fu distaccato dall’idioma della gente comune. Essa era una lingua fortemente stilizzata che un cristiano medio della Roma della tarda antichità avrebbe capito con difficoltà, considerato specialmente il fatto che il livello di istruzione era molto basso rispetto ai nostri tempi. Inoltre lo sviluppo della latinitas cristiana può avere reso la liturgia più accessibile alla gente di Roma o Milano, ma non necessariamente a coloro la cui lingua madre era il gotico, il celtico, l’iberico o il punito. È possibile immaginare una Chiesa Occidentale con lingue locali nella sua liturgia, come in Oriente, dove, in aggiunta al greco, erano usati il siriaco, il copto, l’armeno, il georgiano e l’etiopico. Ad ogni modo la situazione in Occidente era fondamentalmente differente; la forza unificatrice del Papato era tale che il latino era diventato l’unica lingua liturgica. Questo fu un fattore importante per favorire la coesione ecclesiastica, culturale e politica. La latinitas divenne uno dei fondamenti dell’Occidente.

Caratteristiche del latino liturgico

In seguito, si desidera presentare alcune caratteristiche del latino liturgico, prendendo gli esempi dal Canone della Messa. Si possono meglio distinguere gli stilemi del Canone se si confrontano il testo stabilito nel Sacramentario Gelasiano Antico, risalente alla metà dell’VIII secolo, ma ritenuto un’eco di usi liturgici più antichi, in particolare con la forma più antica della preghiera eucaristica, attestata nel trattato De Sacramentis di sant’Ambrogio nel tardo IV secolo. Le differenze fra ambedue sono notevolmente inferiori alle loro somiglianze – i quasi trecento anni intercorrenti fra essi furono un periodo di intenso sviluppo liturgico – comunque sono significative della maturazione dello stile romano cristiano di preghiera. Un consistente sviluppo nella sintassi della versione gelasiana la sostituzione di un periodo composto da un periodo complesso. Nel testo ambrosiano, le singole sezioni della preghiera eucaristica non hanno una stretta connessione grammaticale con la sezione precedente. Tuttavia, nella revisione ulteriore, le singole preghiere sono state collegate con una congiunzione relativa. Per esempi “Fac nobis hanc oblationem scriptam, rationabilem, acceptabilem” è stato cambiato in “Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quaesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris” (“Questa offerta tu, o Dio, degnati di benedirla, gradirla, ratificarla, renderla perfetta e degna di piacerti”). “Tu, Deus” e “in omnibus” sono abbellimenti stilistici, che rendono la forma di preghiera più arrotondata e scorrevole. Il verbo “dignare” è tratto dallo stile curiale e si trova spesso nella corrispondenza papale. Nella sezione Quam oblationem del Canone si trova anche una serie di sinonimi o quasi-sinonimi. Questa è una caratteristica dello stile eucologico romano che è già presente nella forma più antica di questa preghiera: “Et petimus et precamur” (“chiediamo e preghiamo”). Il raddoppio del verbo e l’allitterazione sono tipici di preghiere pagane, dove si trovano le formule come “do dedicoque” Un esempio notevole per l’uso di aggettivi con significato simile si ritrova nel testo ambrosiano, dove ci sono tre aggettivi che reggono il sostantivo oblationem: scriptam, rationabilem, acceptabilem. Nella forma stabilita del Canone Romano (sezione Quam oblationem) il loro numero è aumentato a cinque: benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque. Questo accumulo di aggettivi che sono praticamente sinonimi contribuisce a rendere il linguaggio della preghiera più solenne ed efficace. Si desidera segnalare anche l’uso di termini giuridici, come “ratam” (“ratificata”). Un’altra catena di aggettivi è utilizzata nella preghiera di anamnesi dopo la consacrazione, che nella versione ambrosiana recita: “Offerimus tibi hanc immaculatam hostiam, rationabilem hostiam, incruentam hostiam, hunc panem sanctum et calicem vitae aeternae“. La sequenza di aggettivi e l’uso di asindeto sono molto tipici di preghiere romane pagane. Nel Canone gelasiano, questa frase è modificata in “offerimus praeclarae maiestati tue de tuis donis ac datis hostiani puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum uitx aeterno et calicem salutis perpetuae” (“offriamo alla tua gloriosa maestà, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, la vittima santa, la vittima immacolata, pane santo della vita eterna, e calice dell’eterna salvezza”).

Ci sono varie altre caratteristiche interessanti in questa parte del Canone: per esempio, il semplice “tibi” di sant’Ambrogio è sostituito con “praeclaræ maiestati tue” (“tua gloriosa maestà”), un’espressione derivata dallo stile curiale. La frase “de tuis donis ac datis” ha un parallelo nell’Anafora di san Giovanni Crisostomo, nella preghiera dopo l’anamnesi, “le cose tue da ciò che è tuo a te offriamo, in tutto e per tutto.

Un elemento tipico del Canone romano è il suo ritmo di prosa. Secondo la tradizione classica della retorica, il ritmo è un fattore importante della struttura e della bellezza di un testo in prosa. Aristotele afferma che la prosa non dovrebbe essere metrica, ma allo stesso tempo non deve essere senza ritmo. Quella senza ritmo è “illimitato”, e quindi non piacevole agli uditori. Di conseguenza, Aristotele prevede che ogni parte della frase dovrebbe avere un certo ritmo. Anche Cicerone apprezza la funzione del ritmo nella prosa. ma si limita alle parti più importanti del colon, che è l’inizio e la fine di un periodo. Nella tradizione retorica latina che fa riferimento a Cicerone e Quintiliano, la fine o clausula era diventata la parte più importante di una frase costruita secondo i principi ritmici. Quasi tutti i Padri della Chiesa ricevevano un’educazione secondo la retorica classica e facevano uso delle sue regole. Pertanto, non è sorprendente, se si trovi l’uso di clausulæ nelle prediche e scritti di autori come sant’Agostino o san Leone Magno. Sant’Agostino discute anche l’uso di clausulæ nel IV libro del suo De doctrina christiana, che si occupa del modo in cui un predicatore dovrebbe fare uso di retorica.

Per la mens tardo-antica, l’uso delle clausulæ, o “cursus” nella terminologia medievale, è una cosa quasi naturale nella liturgia, perché è la preghiera pubblica della Chiesa. Le clausulæ sono una caratteristica delle composizioni liturgiche romane dalla fine del IV secolo fino alla metà del VII, in particolare nelle orazioni risalenti a questo periodo. Il fatto che si trovano 22clausulæ nel Canone gelasiano dimostra che la formazione di clausulæ era caratteristica dello sviluppo stilistico della preghiera eucaristica: se ne trovano sette nelle parti centrali della versione definitiva, rispetto ad una sola nel corrispondente testo ambrosiano, Allo stesso tempo, il numero di clausulæ. Nel Canone gelasiano, che è una preghiera di notevole lunghezza, è bassa in confronto con la loro frequenza nelle orazioni. Quindi si può concludere che il Canone sia stato rivisto non molto tempo dopo la sua prima apparizione intorno all’anno 390, nel De Sacramentis di sant’Ambrogio, e prima del periodo della composizione delle orazioni, che sembra cominciare a metà del V secolo.

Questa discussione delle clausulæ ritmiche è semplificata, perché non prende in considerazione la quantità di sillabe, su cui si basa il metro classico. Verso la fine del IV secolo, la distinzione quantitativa di sillabe non è più presente nella lingua parlata; l’elemento determinante è diventato l’accento qualitativo sulla sillaba, come nelle lingue moderne. Così, un nuovo tipo di versificazione ritmica secondo il numero di sillabe ed il collocamento di accenti ha iniziato a manifestarsi. Uno dei primi esempi fu il cosiddetto Psalmus contra partem Donati di sant’Agostino.

Si ritiene utile mostrare la funzione retorica delle clausulæ nella preghiera Supplices te rogamus. Come suggerito dal filologo ungherese Zoltàn Rihmer, secondo i grammatici del tardo antico, in “sumpserimus” sembra che l’accento fosse sulla seconda sillaba dalla fine, non sulla terza, come hanno stabilito gli umanisti del Rinascimento, che hanno formato la nostra comprensione del latino. Le due clausulæ “sànguinem sumpserímus” e “gràtia repleàmur” (ilcursus velox, con l’accento sulla seconda e sulla settima sillaba dalla fine) quindi formarono un bel parallelismo alla fine della preghiera, sottolineando la richiesta di godere dei frutti soprannaturali della comunione sacramentale: “Ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Fili tui Corpus et Sànguinem sumpserímus, omni benedictione caelesti et gràtia repleámur“.

Perché ogni volta che in questa partecipazione dell’altare riceveremo il sacrosanto Corpo e Sangue del tuo Figlio, siamo colmati di ogni benedizione celeste e grazia.

Si noti che non si trovano clausulæ nella narrazione dell’istituzione dell’Eucaristia. Ciò suggerisce che questa parte della preghiera non fu rivista secondo le regole della retorica come le altre parti. Il sacrosanto carattere della narrazione, con le parole proprie del Signore, giustificherebbe questa reticenza.

Il Canone della Messa richiama lo stile di preghiera pagana compresi i suoi elementi giuridici, ma il suo vocabolario e il contenuto è tipicamente cristiano, anzi biblico. La Mohrmann vede il latino liturgico come una fortuita combinazione di un rinnovamento del linguaggio, ispirato alla novità della rivelazione cristiana, ed una tradizione stilistica che è stata fermamente radicata nel mondo romano. La formazione di questa lingua sacra faceva parte di un impegno globale per evangelizzare la cultura classica, che ha costituito la base della civiltà cristiana. Il latino liturgico ha la gravitas romana ed evita l’esuberanza dello stile di preghiera dell’Oriente cristiano, che si ritrova anche nella tradizioni gallicana.

Conclusione

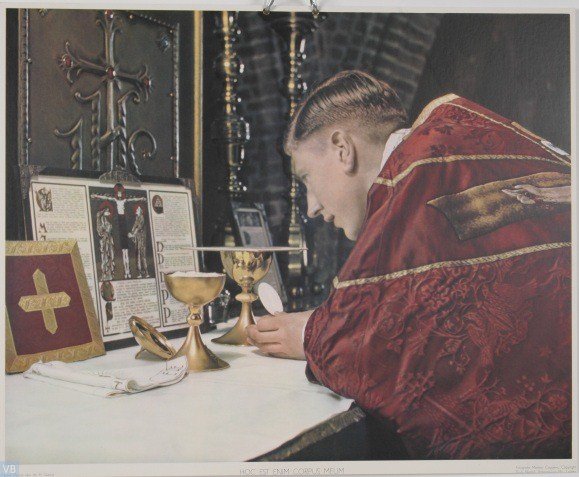

L’uso di una lingua sacra nella celebrazione liturgica fa parte di ciò che san Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae chiama la solemnitas. Il Dottore Angelico insegna: «Ciò che si trova nei sacramenti per istituzione umana non è necessario alla validità del sacramento, ma conferisce una certa solennità, utile nei sacramenti a eccitare la devozione e il rispetto in coloro che li ricevono» (Summa Theologiae III, 64, 2; cf. 83, 4). La questione del latino va considerata da questa prospettiva.

La lingua sacra, essendo il mezzo di espressione non solo degli individui, ma di una comunità che segue le sue tradizioni, è conservatrice: mantiene le forme linguistiche arcaiche con tenacia. Inoltre, vengono introdotti in essa elementi esterni, in quanto associazioni ad un’antica tradizione religiosa. Un caso paradigmatico è il vocabolario biblico ebraico nel latino usato dai cristiani (amen, alleluia, osanna ecc.), come ha osservato già sant’Agostino (cf. De doctrina christiana II, 34-35 [11,16]).

Lungo la storia, si è adoperata un’ampia varietà di lingue nel culto cristiano: il greco nella tradizione bizantina; le diverse lingue delle tradizioni orientali, come il siriaco, l’armeno, il georgiano, il copto e l’etiopico; il paleoslavo; il latino del rito romano e degli altri riti occidentali. In tutte queste lingue si trovano forme di stile che le separano dalla lingua “ordinaria” ovvero popolare. Spesso questo distacco è conseguenza degli sviluppi linguistici nel linguaggio comune, che poi non sono stati adottati nella lingua liturgica a causa del suo carattere sacro. Tuttavia, nel caso del latino come lingua della liturgia romana, un certo distacco è esistito sin dall’inizio: i romani non parlavano nello stile del Canone o delle orazioni della Messa. Appena il greco è stato sostituito dal latino nella liturgia romana, è stato creato come mezzo di culto un linguaggio fortemente stilizzato, che un cristiano medio della Roma della tarda antichità avrebbe capito non senza difficoltà. Inoltre, lo sviluppo della latinitas cristiana può avere reso la liturgia più accessibile alla gente di Roma o Milano, ma non necessariamente a coloro la cui lingua madre era il gotico, il celtico, l’iberico o il punico. Comunque, grazie al prestigio della Chiesa di Roma e la forza unificatrice del papato, il latino divenne l’unica lingua liturgica e così uno dei fondamenti della cultura in Occidente.

La distanza fra il latino liturgico e la lingua del popolo divenne maggiore con lo sviluppo delle culture e delle lingue nazionali in Europa, per non menzionare i territori di missione. Questa situazione non favoriva la partecipazione dei fedeli nella liturgia e perciò il Concilio Vaticano II volle estendere l’uso del vernacolo, già introdotto in una certa misura nei decenni precedenti, nella celebrazione dei sacramenti (Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, art. 36, n. 2). Allo stesso tempo, il Concilio ha sottolineato che «l’uso della lingua latina […] sia conservato nei riti latini» (ibid., art. 36, n. 1; cf. anche art. 54). Comunque, i Padri conciliari non immaginavano che la lingua sacra della Chiesa occidentale sarebbe stata totalmente sostituita dal vernacolo. La frammentazione linguistica del culto cattolico si è spinta così oltre, che molti fedeli oggi possono a stento recitare un Pater noster insieme agli altri, come si può notare nelle riunioni internazionali a Roma e altrove. In un’epoca contrassegnata da grande mobilità e globalizzazione, una lingua liturgica comune potrebbe servire come vincolo di unità fra popoli e culture, a parte il fatto che la liturgia latina è un tesoro spirituale unico che ha alimentato la vita della Chiesa per molti secoli. Senz’altro il latino contribuisce al carattere sacro e stabile «che attrae molti all’antico uso», come scrive il Santo Padre Benedetto XVI nella sua Lettera ai Vescovi, in occasione della pubblicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum (7 luglio 2007). Con l’uso più ampio della lingua latina, scelta del tutto legittima, ma poco usata, «nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità» (ibid.).

Infine, è necessario preservare il carattere sacro della lingua liturgica nella traduzione vernacolare, come fa notare con esemplare chiarezza l’Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla traduzione dei libri liturgici Liturgiam authenticam del 2001. Un frutto notevole di questa istruzione è la nuova traduzione inglese delMissale Romanum che verrà introdotta in molti paesi anglofoni nel corso di quest’anno.

Il latino liturgico fu sin dai primordi una lingua sacra distaccata da quella del popolo; tuttavia la distanza divenne maggiore con lo sviluppo delle culture e delle lingue nazionali in Europa, per non menzionare i territori di missione. Il Concilio Vaticano II volle risolvere la questione estendendo l’uso del vernacolo nella liturgia, soprattutto nelle letture. Allo stesso tempo, esso sottolineò che “l’uso della lingua latina […] sia conservato nei riti latini”. I Padri conciliare non immaginavano che la lingua sacra della Chiesa Occidentale sarebbe stata rimpiazzata dal vernacolo. In un’epoca contrassegnata da grande mobilità e globalizzazione, una lingua liturgica comune potrebbe servire come vincolo di unità fra popoli e culture, a parte il fatto che la liturgia latina è un tesoro spirituale unico che ha alimentato la vita della Chiesa per molti secoli.

Il Santo Padre nota nella sua lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum che “le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda”, suggerendo: “Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera perì forte di quanto non lo è stato spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso. Ciò è molto significativo: il Santo Padre propone che la celebrazione della “forma ordinaria” del Rito Romano sarà sempre più ispirata dal carattere sacro e stabile della “forma straordinaria”.

fonte: www.internetica.it